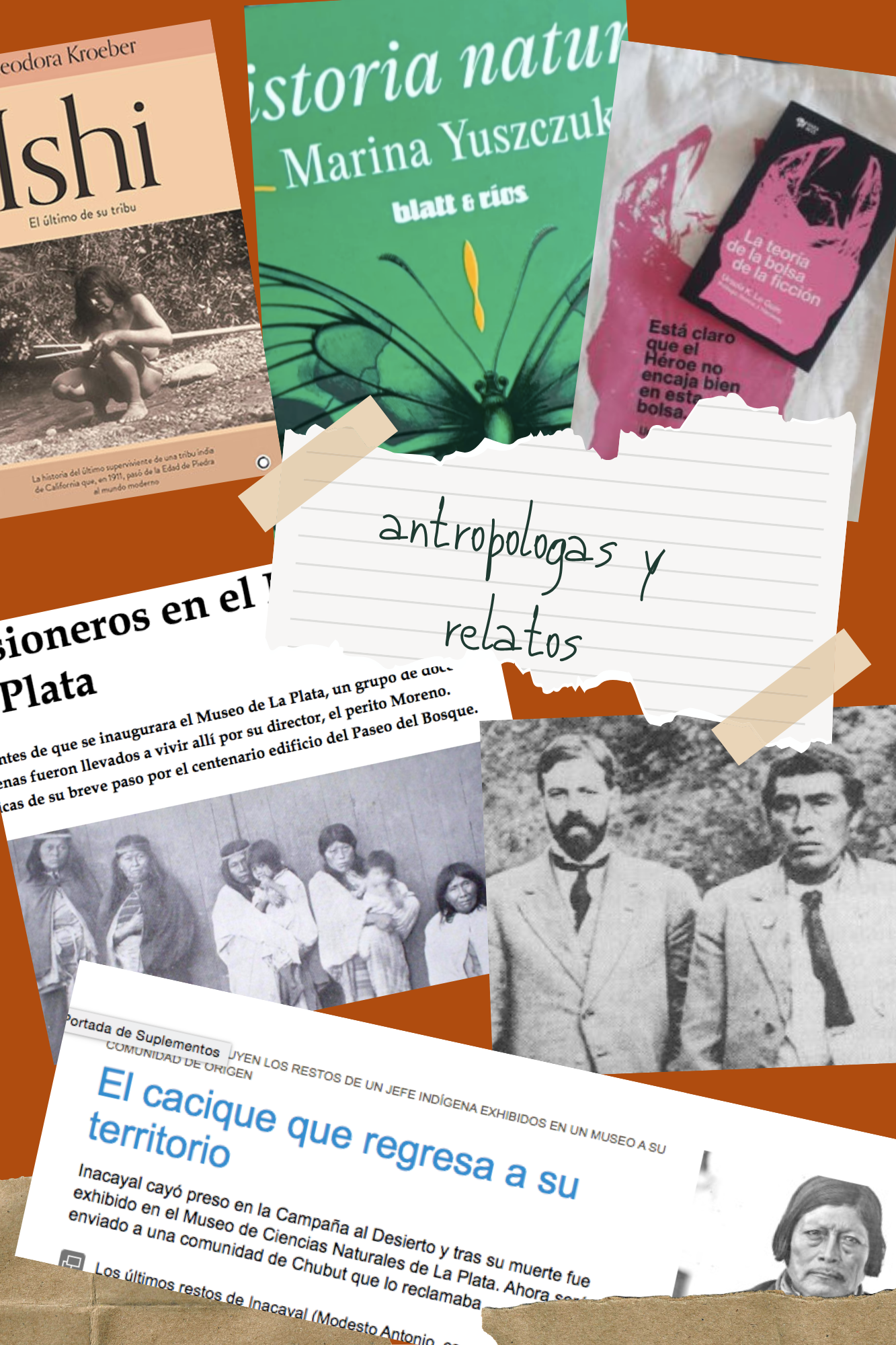

Sobre antropólogas, escritoras, caciques y relatos

Ursula K Leguin es una de mis escritoras favoritas. Con los escritores que nos gustan mantenemos una relación casi de amistad pues cuando nos sumergimos en su lectura, es como si entabláramos una conversación secreta con los personajes y lugares que la ficción narra, pero de algún modo, también con su creador o creadora. Y en el caso de Úrsula, que así prefiero llamarla, esa amistad se basa en algunos puntos de cercanía que como una costura de tiempos y geografías, me la vuelve super cercana. Empecé a conocer su obra con La mano izquierda de la oscuridad, lectura que me recomendó el querido profesor Mauricio Boivin. Él me advirtió sobre los rasgos antropológicos del personaje principal y la herencia antropológica de la autora. Averigüé: La “K” del apellido venía de su padre, Kroeber, un famoso antropólogo estadounidense. Los rastros de creencias y prácticas de pueblos “otros” en las ficciones fantásticas de Úrsula podían asociarse a las informaciones que su padre traía sobre los nativos americanos. Podía ser. Cuando leí las Historias de Terramar y su noción de la magia, ese saber/poder sobre el mundo tan relacionado con conocer un lenguaje primordial y verdadero, no dudé de que había mucha inspiración no sé si antropológica, pero sí de conocimiento de otras cosmovisiones y formas de entender y vivir el mundo. No busqué biografías ni data, sin embargo esa mujercita maravillosa, que vivía en el norte de California y había ganado premios por escribir la mejor ciencia ficción, me atraía. ¿Eran los cuentos de Alfred Kroeber, los que había escuchado de niña, los que inspiraban sus historias? Un día, por casualidad, descubrí que esos cuentos que la niña Úrsula seguramente había oído, provenían con mayor seguridad de lo escuchado con su madre, Theodora. Esta mujer, también antropóloga, escribió un libro maravilloso a mitad de camino entre una novela de ficción histórica y una etnografía en primera persona que cuenta los últimos días de un pueblo, a través de Ishi, el último de sus habitantes. Ishi y su gente vivían en los bosques del Norte de California, hasta que el avance de los blancos, el ferrocarril, la fiebre del oro, acabaron con los suyos. Ishi contó su historia y pasó el último tiempo de su vida en el Museo de Berkeley, en la otra orilla de la hermosa bahía de San Francisco. Según el libro, el museo y un amoroso antropólogo que lo escuchó con respeto, permitieron que las memorias de Ishi no quedaran para siempre, como sus formas de pescar, de construir casas y cestas, de llamar a las cosas, de amar, quedaran, repito, perdidas para siempre. Después supe que la historia de Ishi no acabó ahí. Su cuerpo fue desmembrado y su cerebro estudiado. Igual que hizo el perito Moreno en el Museo de La Plata con Inacayal y su familia.Inacayal, cacique tehuelche o aónikenk para los suyos, murió dramáticamente en las escalinatas del Museo de Ciencias Naturales de La Plata, donde pensó que iba a encontrar refugio y sólo encontró hombres de ciencias sin pruritos que creían que guardar en frascos el cerebro de una persona de otro pueblo tenía algo que ver con el conocimiento. Inacayal e Ishi, dos historias atravesadas por los mismos procesos históricos, en las dos puntas de un mismo continente conquistado por los europeos primero y por los Estados nacientes de sus herederos después: conquista del oeste, conquista del desierto, planicies y bosques de sequoias de California, mesetas y hermosos bosques de alerces de la Patagonia. Sus cuerpos desmembrados por una ciencia naciente, por entonces positivista y cruel. Pero al mismo tiempo, esas historias recuperadas, versionadas, vueltas otras y las mismas, a partir de la letra y el modo de ver y entender el mundo de mujeres. En el caso de Ishi, por Theodora Kroeber. En el caso de Inacayal, de manera mucho más lateral pero no menos punzante y reveladora, en la novela Historia Natural de Marina Yuszczuk. Como lo hizo Sara Gallardo en Eisejuaz o Laura Bohannan con Shakespeare en la selva: formas ficcionales o no tanto de narrar a los otros del mundo desde un lugar que siempre es un poco otro también. Y vuelvo a Úrsula, porque siempre vuelvo a ella -porque su literatura es como si te apapachara- y porque lo dijo hablando del pequeño Odd en La teoría de la Bolsa de la Ficción: el relato no ha de ser el del Héroe, sino que el héroe (sin mayúsculas) ha de ser el recipiente, la bolsa, el cuenco, lo que recoge y contiene, el primer dispositivo cultural. Lo que significa: lo que nos define como humanos no es la construcción del arma que mata, el filo, el cuchillo que desmembra. Lo que empujó la evolución es la construcción de bolsas, esa matriz tejida de hilos y palabras, teoría que dice Úrsula, la enraíza en la cultura humana como nunca antes se había sentido enraizada. No matando, conquistando, guardando cerebros en frascos, ni contando la historia del Héroe, sino con su bolsa que recoge la avena salvaje, las cosas que queremos, la energía del hogar, así lo dice Úrsula, escritora, hija de antropólogos, que se describe a sí misma como una mujer envejecida, defendiéndose de los bandidos y contando historias.

Sobre antropólogas, escritoras, caciques y relatos Read Post »