Uma pessoa sempre escreve e Iê do Iugar onde seus pés estão plantados, do chão de onde se ergue seu posicionamento particular, ponto de vista.

Gloria Anzaldúa, 1991/ 2017 [1]

Manhã de novembro de 2024, estávamos à procura de uma nova moradia, dada minha recente inserção na Universidade em São Paulo – USP. A vida tomava um novo ritmo, agora em outro compasso, nessa familiar e estranha cidade. Final da visita e o proprietário de um apartamento pergunta no que trabalhávamos e, como usualmente ocorre, as atenções se voltam para mim quando digo: sou arqueóloga. Ele afirmou, então, com empolgação, que sempre sonhou em ser arqueólogo. Respondi que esse não era um sonho de infância para mim. Mas, por que eu nunca quis ser arqueóloga?

Explico: gosto do meu trabalho, hoje exercido como docente e pesquisadora em diálogo com a museologia e a antropologia, campos nos quais transito, mas isso nunca esteve em meus sonhos de infância ou mesmo juventude.

Não deixo de observar os marcadores sociais da diferença em cena: um homem cis, branco, de classe média alta, que um dia teve em seu horizonte de desejos a atuação como arqueólogo. Uma mulher cis, filha de migrantes nordestinos na megalópole paulista, pertencentes a uma camada historicamente subalternizada, cujo horizonte de desejos na infância e adolescência foi construído com base na necessidade imediata de um emprego que garantisse a sua sobrevivência (e de sua família), um trabalho que não incluía uma formação universitária.

Essa cena, frequente quando declaro que sou arqueóloga, está entrelaçada com a história social brasileira, com a inserção das universidades públicas nesse processo e, mais especificamente, com a construção do campo científico da arqueologia entre nós.

Cresci na cidade de Franco da Rocha, na grande São Paulo. Minha família mudou para lá quando eu tinha três anos. Saí com 21 anos, ao ser aprovada para cursar o bacharelado em História da USP, no período noturno. As políticas afirmativas inexistiam na universidade, apenas alguns programas de auxílio eram realizados. Consegui três apoios: auxílio alimentação, moradia no Conjunto Residencial da USP – CRUSP e “bolsa trabalho”, como era designada a bolsa direcionada para discentes de baixa renda. Com isso, abandonei o emprego como auxiliar administrativo (após ter trabalhado em telemarketing e atendente de alimentos e bebidas) e apostei todas as cartas na universidade.

Sou a primeira pessoa da família a cursar o ensino público superior. Sou a única a ter mestrado e doutorado. Após 11 anos na Universidade Federal de Goiás, passei a ser docente, em 2024, no Museu de Arqueologia e Etnologia da USP, o primeiro museu que conheci, ao fazer a entrevista para a mencionada “bolsa trabalho”. Atuar como docente no MAE-USP tem trazido outras camadas de reflexão, que ficarão para outra conversa. Nesse momento, quero refletir sobre como os nossos desejos são moldados pelo mundo que acessamos, uma vez que é impossível sonhar com o que não sabemos que existe.

Mesmo quando conheci a arqueologia e decidi que buscaria continuar na área, por meio da realização de iniciação científica e pós-graduação, não o fiz sem um certo sabor amargo de insegurança. Como relata Ana Clara Damásio, em texto também publicado nesse blog[2], para pessoas que pertencem a grupos historicamente subalternizados e cujas referências familiares não incluem intelectuais, o campo acadêmico e profissional da antropologia (e também da arqueologia), traz muitas incertezas. Minha experiência incluía o receio de não ter um trabalho que garantisse minha sobrevivência, mas também a preocupação com o auxílio material à minha família. Dessa forma, além do bacharelado em história, cursei a licenciatura e mantive um pé na possibilidade de me tornar professora de história, chegando a atuar em cursinhos pré-vestibular e escola pública.

Meu receio não era infundado, em um estudo sobre o mercado de trabalho da arqueologia[3], constatou-se que no ano de 2002 apenas oito vínculos empregatícios foram registrados com a ocupação de “arqueólogo” na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS). Em 2003, foram 158 vínculos, sendo que o ápice da série analisada foi no ano 2014, com 550 vínculos. Fiz minha graduação entre os anos de 2000 e 2004, ou seja, sou da geração que pela primeira vez vivenciou, no Brasil, uma possibilidade mais concreta de atuação profissional na arqueologia. Aponto isso pois convivi com muitos colegas durante a graduação e pós-graduação que relatavam paixão pela área e que tinham apoio financeiro da família para continuar insistindo. Nada mais longe da minha realidade. Por isso, continuei também com o horizonte do ensino de história.

É preciso apontar que naquele momento as universidades públicas brasileiras não haviam passado pelo REUNI (Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais), ou seja, a possibilidade de atuação acadêmica era ainda mais escassa. Como afirma Robson Cruz[4], a escolha pela vida acadêmica implica incerteza sobre o próprio ingresso no mercado de trabalho. O mesmo autor, aponta um silêncio estrutural na academia sobre o futuro financeiro das pessoas estudantes. A meu ver, esse quadro está relacionado ao fato de que academia ainda é predominantemente formada, em seu corpo docente, por pessoas marcadas por privilégios de raça e classe.

No caso da arqueologia, o fato da legislação ambiental ter avançado naquele período, resultou na criação de vagas de trabalho, possibilitando que um número maior de pessoas atuassem profissionalmente na arqueologia, como revelam os números do RAIS. Sou parte desse processo, uma vez que atuei mais de uma década em projetos de arqueologia no contexto do licenciamento de empreendimentos. Essa possibilidade de atuação remunerada foi essencial para minha permanência na área.

Infelizmente, o crescimento da arqueologia no licenciamento não foi acompanhado de uma atuação sempre ética dos empreendedores. Ademais, as/os trabalhadoras/es da arqueologia não tem tido seus direitos trabalhistas garantidos nesse processo, quadro agravado ainda mais após a reforma trabalhista de 2017.

E por que eu nunca quis ser arqueóloga? Bem, essa pergunta também lança reflexões sobre as questões de gênero no campo acadêmico e profissional da arqueologia. O projeto “Perfis da Comunidade Arqueológica no Brasil”[5], onde atuo, mostra que, apesar da maioria de mulheres na área, ganhamos salários mais baixos do que os homens. As desigualdades salariais se tornam ainda mais pronunciadas quando os dados são analisados à luz de outros marcadores sociais das diferenças, sendo particularmente pronunciadas no caso de mulheres negras e indígenas. Os dados também revelam o impacto diferencial da maternidade e da paternidade no desenvolvimento profissional, sendo esse impacto significativamente maior para nós, mulheres. Outro dado a ser considerado é que a partir de 2017, o campo profissional vivenciou uma crise, mas observa-se um impacto maior para as mulheres, uma vez que seus postos de trabalho e média salarial foram mais afetados do que seus colegas homens.

Em termos de representação da profissão, um ponto interessante da minha geração, é a frequente a menção ao personagem “Indiana Jones” como inspiração para o desejo de ser arqueólogo. Confesso que pouco me lembro desse personagem antes da minha entrada na arqueologia, apenas após o exercício da profissão é que passei a refletir sobre os marcadores sociais da arqueologia no personagem: ser arqueólogo é ser homem, branco, forte, viril e ter uma postura extremamente sexista com as mulheres. Obviamente, essa receita leva também uma dose considerável de colonialidade.

As representações atuam na construção social da realidade[6], relacionadas ao que as pessoas pensam e sobre o que ‘são’ no mundo, com uma evidente dimensão política. Essa dimensão não é abstrata, mas concreta. Antes de adentrar ao mundo da universidade, a arqueologia inexistia no meu mundo.

Ao iniciar minha atuação como arqueóloga, os efeitos da masculinização da profissão resultaram em uma aproximação crescente com a museologia. Atuando durante muitos anos como única mulher de uma equipe de arqueologia, no escopo do licenciamento ambiental, fui direcionada às tarefas de tratamento dos acervos e educação patrimonial. Não raramente, qualidades como organização e habilidades de “professora” eram destacadas no meu perfil, gerando elogios. Por outro lado, eram pontuadas as dificuldades da atuação de uma mulher em campos mais “pesados”. E assim, cheguei na musealização da arqueologia.

Tornei-me museóloga para ser arqueóloga. E vale indicar que os museus e o campo da museologia também não estavam no horizonte de desejos da Camila criança e adolescente. Por perceber o quanto é violento restringir o universo dos desejos de uma pessoa, acabei me apaixonando por falar de museus, de arqueologia, de antropologia, enfim, da universidade como um espaço possível para uma vida viável.

NOTAS

[1] ANZALDUA, Gloria. Queer(izar) a escritora – Loca, escritora y chicana. In: Brandão, Izabel et al (orgs). A Traduções da Cultura. Perspectivas críticas feministas. Florianópolis, EDUFAL, Editora da UFSC, 2017, p. 408-425. Publicado original em 1991.

[2] DAMÁSIO, Ana Clara. Eu sou uma antropóloga? Disponível em: https://rafect.labjor.unicamp.br/eu-sou-uma-antropologa/. Acesso em: 24 maio. 2025.

[3] VIEIRA MACHADO, Tacio; MAGESTE, Leandro E. C. Os arqueólogos no mercado de trabalho e a realidade profissional no Brasil. Revista de Arqueologia, v. 37, n. 1, p. 202–226, 2024. Disponível em: https://revista.sabnet.org/ojs/index.php/sab/article/view/1108. Acesso em: 24 maio. 2025.

[4] CRUZ, Robson. O conflito entre a vida acadêmica e vida financeira. Texto publicado no Instagram do autor (@robsoncruz78) em 6 de janeiro de 2025.

[5] FERNANDES CAROMANO, Caroline; MORAES WICHERS, Camila; VIGANÓ GASPAR, Meliam; PEREIRA VELOSO, Ester; DA SILVA BELLETTI, Jaqueline; MATTHEWS CASCON, Leandro; BEZERRA, Marcia. Panorama atual das Arqueólogas no Brasil: desafios e perspectivas. Museo de Antropologia. Revista, v. 18, p. 457-470, 2025

[6] HALL, Stuart. Cultura e Representação. Rio de Janeiro, Ed. PUC-Rio, Apicuri, 2016.

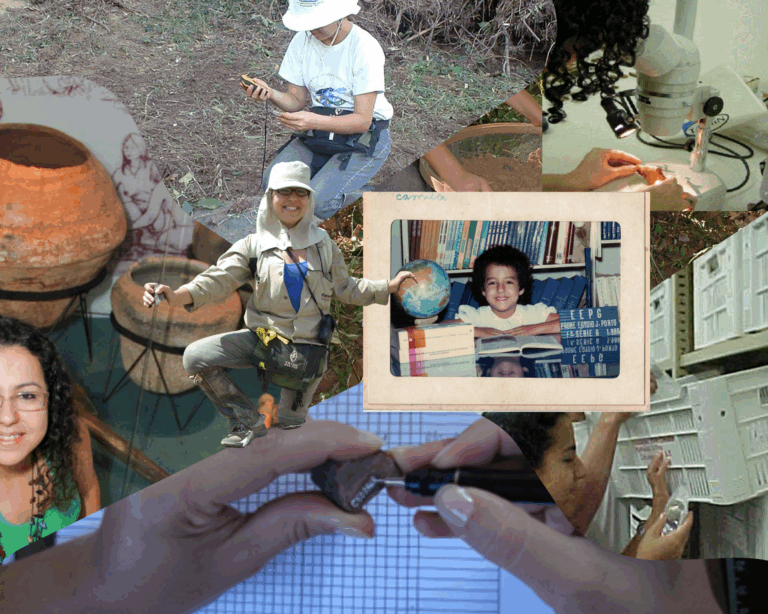

Descrição da imagem em destaque: colagem feita por Camila Azevedo de Moraes Wichers